Next

設計總院中標中國科學院力學所重要建設項目

正式開館|陶寺遺址博物館:地中之都·中土之國

2024-11-22

古人如何仰望星辰,探索天象奧秘?

比甲骨文還要早700多年的文字

又隱藏著怎樣的信息?

穿越四千多年的時光

早期中國的文明基因是什么?

來這里找尋答案

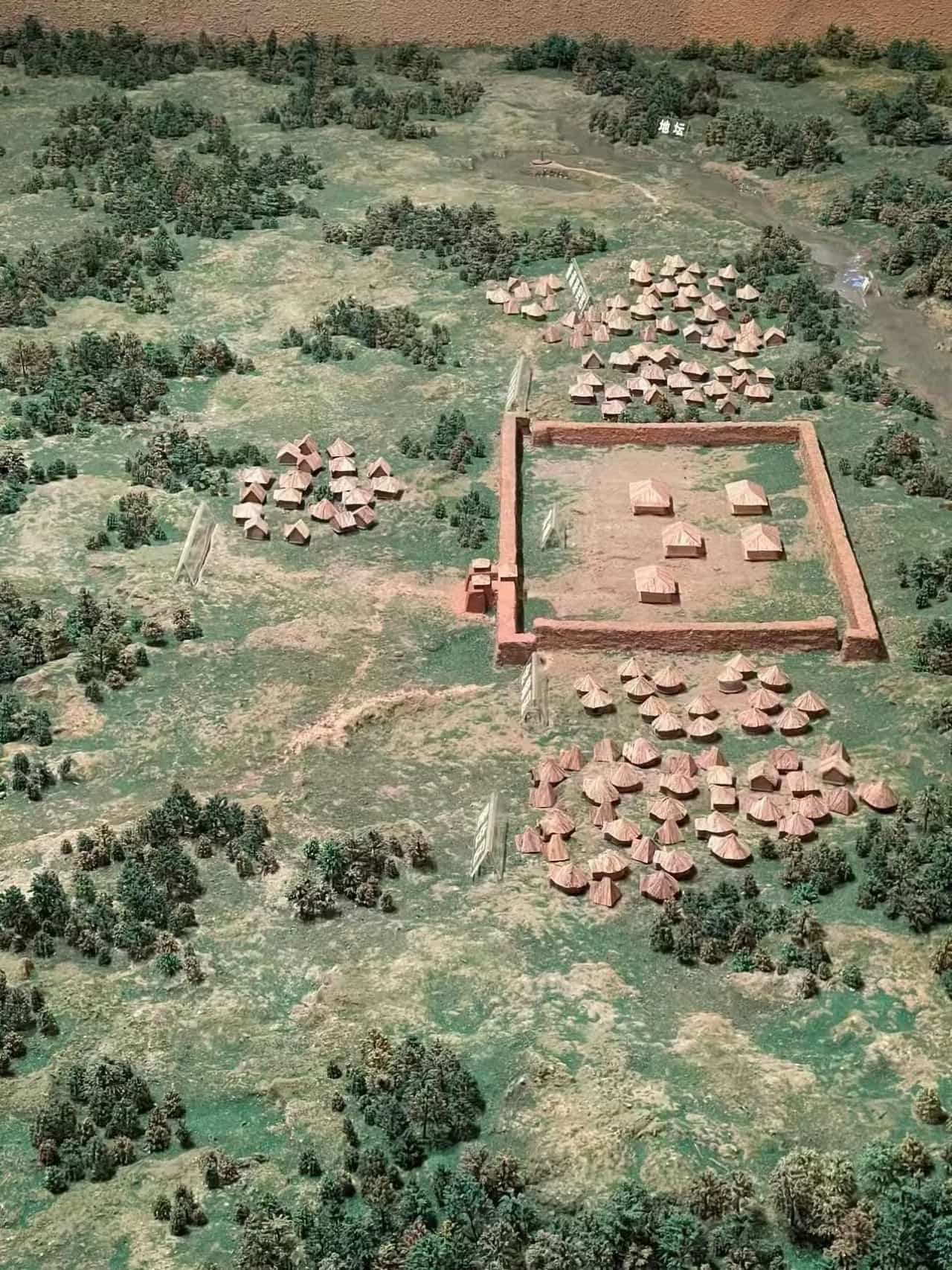

陶寺遺址位于山西省臨汾市襄汾縣,距今約4300年至3900年,是新石器時代晚期的大型聚落遺址。作為“中華文明探源工程”中的重要遺址,陶寺遺址對探索早期國家起源及中華文明的形成具有十分重要的學術價值,是實證中華五千多年文明的重要支點。

自1978年以來,陶寺遺址進行了大規模發掘,出土了各類文物5500余件。這里發現了中國最早的漢字、最早的闕門、最早的建筑材料板瓦、最早的圭尺、最早的觀象臺…

在這里

我們看到了“早期中國”的樣子

11月12日,陶寺遺址博物館在萬眾矚目中開館!這座由天津大學建筑設計規劃研究總院有限公司(以下簡稱:天大設計總院)精心設計的博物館,不僅是對陶寺遺址的一次致敬,更是中華文明探源工程的重要展示載體。

陶寺遺址博物館總用地面積約為4.96萬平方米,總建筑面積約1萬平方米,分上下兩層,集考古發掘、文物展陳、研究教育功能為一體,是遺址公園的“總導覽”,是記錄、保存、展示中華文脈的重要寶庫,也是國家“十四五”規劃社會主義文化繁榮發展工程“陶寺國家考古遺址公園”的重要展示節點。開放后的陶寺遺址博物館,將生動展現陶寺文化,成為臨汾乃至山西宣傳展示中華文明的重要窗口。

陶寺文化的核心即最符合本初意義的“中國”,地中之都·中土之國的寓意作為本次博物館設計之精髓。總體布局采用中國建筑傳統的“院落式”布局,中軸南北向貫穿場地,立足于“中庸之道”的思想同時也遵循“擇中立宮”的傳統理念,表達了“地中”的內涵,將“中”之文化底蘊傳達體現。

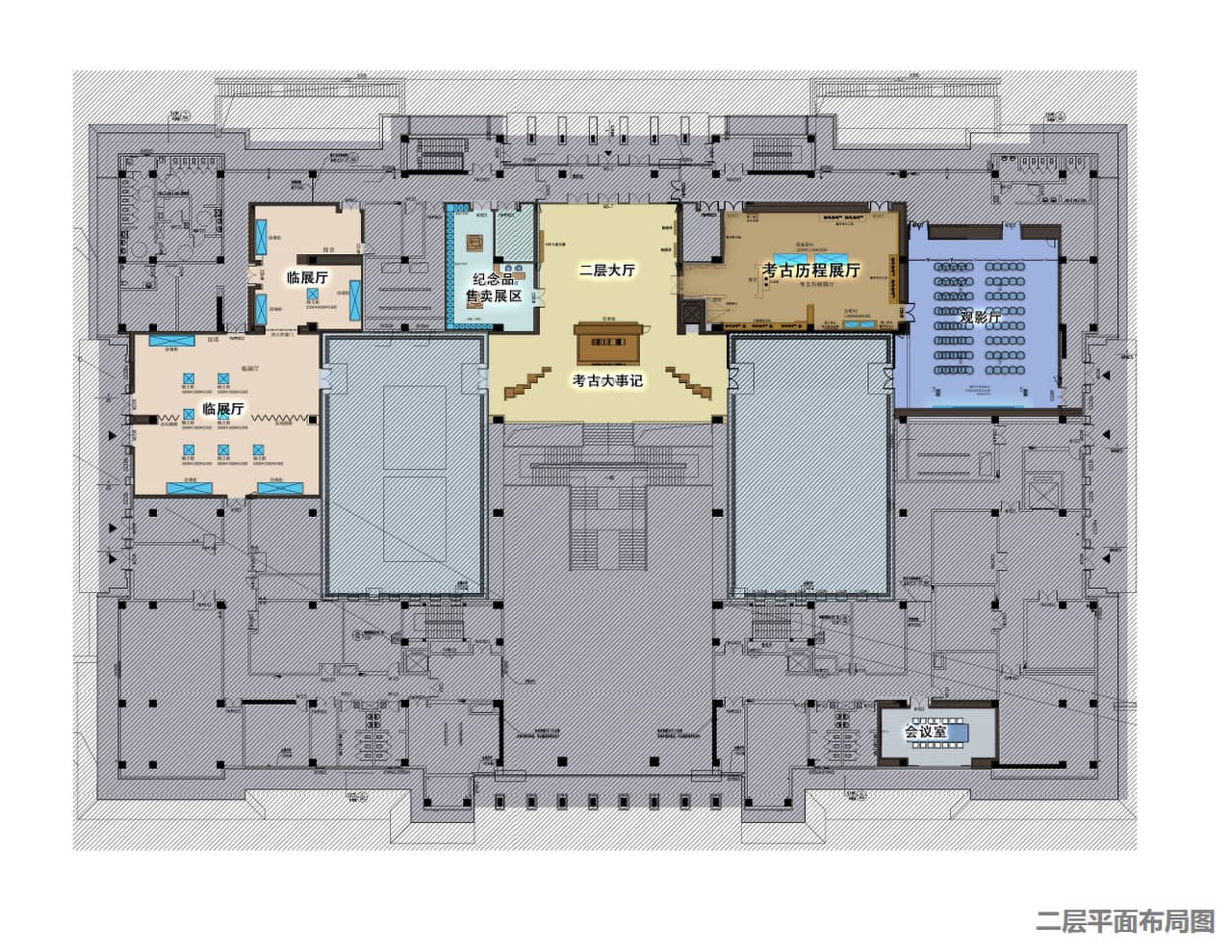

主體功能:博物館分設兩層,首層為共享大廳、展廳和庫房等,二層為公共大廳、展廳及服務、內部辦公區等。建筑體型的選擇契合“帝堯都城”的設計理念,以長方形為基本體量,同時借鑒古典園林手法在方形體量內部設置兩個采光庭院。

時空穿梭:游客從南廣場進入場地,既可直接由建筑南側形象入口進入博物館,亦可游覽遺址公園后由環形流線回到形象入口參觀博物館。設計團隊設想把這個扁平的建筑體量塑造成整個遺址公園的考古現場之一,穿越建筑內部如同穿梭于歷史時空。通過復合觀展流線,歷史空間層次得到清晰的展示和立體的呈現。

在地性表達:外墻采用黃色仿夯土墻,使建筑與大地渾然一體,體現“消隱之中顯宮城”的思想,與帝堯都城“夯土版筑”的都城古城墻形式高度契合。另外代表陶寺紅銅的鈦鋅板屋面和女兒墻,表達連續、漸變、起伏、交錯的韻律,表現陶寺文化的輝煌成就。

美好寓意:形體的彰顯與空間的沉靜融合,外部的凝重與公園內部的虛空、靈動共存。主朝向面對城市主干道,通過出挑的屋檐形成深邃的入口空間,引導公眾。外墻傾斜以求契合“帝堯都城”的都城理念,空中俯視建筑,寓意“地中之都·中土之國”的“中”,賦予陶寺遺址博物館建筑的美好形象意義和深厚文化內涵。

融入環境:設計從融合整個遺址公園、豐富公園景觀、引入公共活動三個方面考慮,把主體建筑與環境景觀關聯起來,以產生一種嵌入性和融入感,同時巧妙地將 14 米的場地高差在建筑內部空間自然過渡。

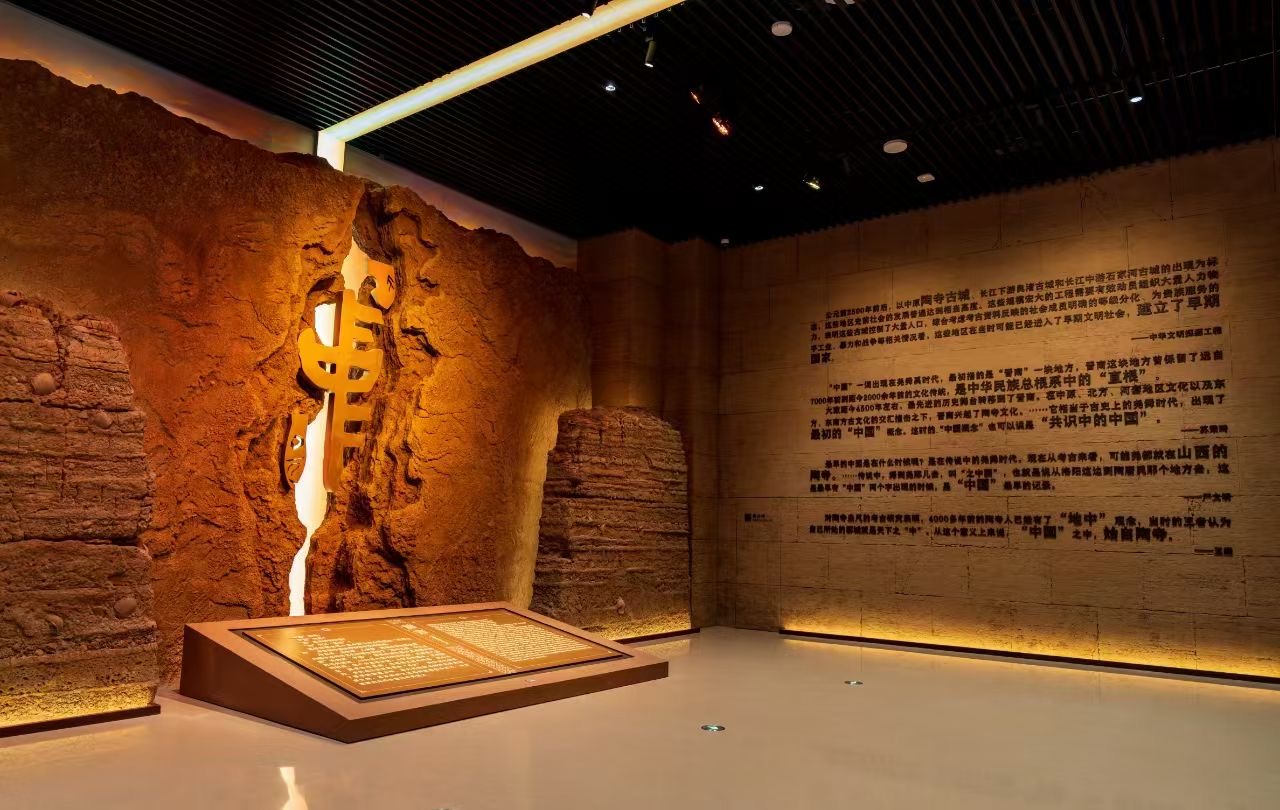

室內展陳:陶寺遺址博物館的形式設計以莊重、大氣為基本遵循,廣泛運用數字化復原、現代化展陳與實物展示等多種手段,集中構建文物、歷史與數字虛擬空間交互場所,賦予文物、文獻等新的時代表達方式,多維度揭示了早期中國的文明基因。

陶寺遺址博物館的建成與開放,是中國考古和中國文化遺產保護事業發展史上的大事,更是新時代以來,中華文明歷史研究不斷引向深入、大遺址保護持續高質量發展的重要縮影,具有里程碑意義。陶寺遺址博物館將成為一座承擔保護、展示和傳播陶寺遺址文化內涵歷史使命的博物館,同時作為陶寺遺址公園整體形象的展示窗口。

項目信息

項目名稱丨陶寺遺址博物館

建筑設計丨天津大學建筑設計規劃研究總院有限公司

設計周期丨2017年-2024年

建筑面積丨總用地面積約為4.96萬平方米,總建筑面積約1萬平方米

項目負責人丨張華

項目主創建筑師丨趙煜

項目設計團隊丨本土萬象設計工作室

施工圖設計丨王倩、楊永哲、李明、馮衛星、韓瀛

相關新聞